Eine außergewöhnliche Dokumentation zwischen dem 22.11. und dem 4.12.2023:

Entfernung meines Zahnfleisches aus dem linken Unterkiefer. Ein Erlebnisbericht in 14 Tagesstationen.

Um was es geht:

Was genau ist passiert?

Das Zahnfleisch im linken Unterkiefer wurde entfernt, da von Krebszellen befallen. Als "Ersatz" dient ein Transplantat aus meinem rechten Unterarm. Diese Wunde wurde verschlossen mit einem Stück Haut aus meinem rechten Oberschenkel. Zusätzlich wurden die beiden Lymphknoten rechts und links der Gurgel entfernt; sicherheitshalber, da die Lymphen mit ihrer Flüssigkeit die Krebszellen im ganzen Körper verteilen können.

Ein Stück des Unterkiefers wurde heraus gefräst, um der Pathologie die Möglichkeit einer Analyse zu geben.

Das war's schon!

Wie wurde dieser "Befall" festgestellt?

Durch viel Glück!

Ein Zahnarzt einer großen, nationalitäten-übergreifenden Gemeinschaftspraxis wollte eine Krone eines Zahnes ganz hinten erneuern. Irgendwie traute ich der Sache nicht, da die Schmerzen meiner Ansicht nach tiefer liegen müssten; sein Kommentar: Okay, dann schauen wir nächstes Mal, so in drei Wochen?

Meine Unzufriedenheit trieb mich wieder zu meiner früheren Zahnärztin, die ich aus unerfindlichen Gründen schmählich verlassen hatte, so vor etwa sechs Jahren. Diese machte Nägel mit Köpfen: Zuerst ein Röntgenbild (wurde in der anderen Praxis nie gemacht); danach die zwingende Extraktion dieses Backenzahnes. Bei der Kontrolle zwei Wochen später runzelte die Zahnärztin die Stirn: "Ihr Zahnfleisch da hinten gefällt mir aber gar nicht!" Überweisung und Entnahme von Gewebeproben. Pathologisches Ergebnis: Krebs im frühinvasivem Stadium, was heißt: Invasion in frühem Stadium erkannt..

Fazit:

Rechtzeitig entdeckt ergab sich die Chance auf einen relativ gering ausfallenden Eingriff, jedenfalls was die begrenzte Lokalität betrifft. Der Zeitaufwand der OP von 6,5 Stunden spricht allerdings eine andere Sprache, nämlich die der Komplexität.

Erweitertes Faziit:

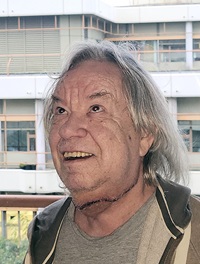

Wäre ich bei dem vorherigen Zahnarzt geblieben, wäre der Krebs nicht erkannt worden, und ich hätte ein halbes oder ganzes Jahr später mein halbes Gesicht verloren, wie es einem Bekannten passiert ist. Wäre echt blöd gewesen, da mein Gesicht ja allgemein bekannt ist!

Ungeheuren Dank an meine Zahnärztin mit ihrem guten Blick!

Gute Nachricht!

Dreieinhalb Wochen nach der OP meldete die Pathologie, dass im Kieferknochen keine Krebszellen entdeckt wurden! Das bedeutet, dass die Gefahr einer Verbreitung über die Knochen so gut wie ausgeschlossen werden kann.

ACHTUNG! Keine Bange, diese Schilderungen sind auch für empfindsame Menschen geeignet! Ich erzähle wie immer mit einer gehörigen Portion Humor, so dass das eigentliche Leid bei mir selbst bleibt: Ich will hier nur die Begleitumstände schildern, die durchaus interessant sind.

Die Bilder am Anfang mögen schrecklich aussehen, aber im Prinzip sind sie nur ungeheuer interessant: zeigen sie doch eindrucksvoll, was heute alles machbar ist...

Hinweis

Vorab die sicher wichtigsten Aufnahmen der gesamten Doku, weil sie Euch zeigen, was passiert ist! Es fehlt nur eine Aufnahme der Mundhöhle, dem wichtigsten Teil; die kann ich aber erst machen, wenn ich meinen Mund wieder richtig öffnen kann: Heute, am Tag 28 nach der OP, ist das noch nicht der Fall.

Die Aufnahmen zur Vergrößerung anklicken!

Dieser "Boppel" drückte - mit einer Schiene und einem Verband unterstützt - ein hauchfeines Stück Haut, das dem Oberschenkel entnommen wurde, zehn Tage lang an die Wunde, um sie zu schließen. Die Wunde entstand, weil von hier ein tieferes Stück Haut mitsamt Fleisch und einer Ader transplantiert wurde. Dieses Transplantat ersetzt das Zahnfleisch, welches der OP zum Opfer fiel.

Die Ader wurde irgendwo im Inneren meines linken Halses an eine andere Ader angeschlossen; ein Versorgungssystem also.

Nach dem Entfernen des Bobbels" und der Fäden ergibt sich dieses Bild.

Herzlichen Dank an Herrn Dr. Dr. Rößler, der auf meine Bitte hin diese beiden Aufnahmen mit seinem Handy machte und mir zuschickte!

Vom Oberschenkel wurde das dünne Hautstück abgehobelt, das die obige Wunde verschließt

Zuhause beim Wechsel des Pflasters 15 Tage nach der OP: Der etwas hellere Teil ist schon gut angeheilt, das heißt, es hat sich neue Haut gebildet: der dunklere Teil lässt sich offenbar noch Zeit.

Vorwort

Leider ist mir erst am 2.12., also am Tag 12 meines Aufenthaltes eingefallen, dass ich mir Notizen machen muss! Ansonsten wird es ja enorm schwierig, erst zuhause den ganzen Aufenthalt mit seinen Feinheiten zu rekapitulieren. Viele dieser Feinheiten, ja sogar vieles Grobe waren dennoch verschwunden, auch wenn ich schon am Tag 10, der Ankunft auf Station, damit angefangen hätte.

Das liegt allein schon in der Natur der Tatsache, dass ich zwei Tage und zwei Nächte überhaupt nicht bei Bewusstsein war. Die andere Zeit auf der Intensivstation war ich so mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass ich hier nur von einer äußerst getrübten Wahrnehmung sprechen kann.

Ab dem Beginn meiner Notizen war das deshalb eine schier unlösbare Aufgabe! Dennoch machte ich mich geradezu verbissen daran, diese Aufgabe wenigstens so weit auf die Reihe zu kriegen, dass daraus eine halbwegs nachvollziehbare Dokumentation werden könnte.

Im Verlauf tauchten dann ab und zu Erinnerungen auf, die ich auf meinen Notizblättern als Einschübe und Verweise kennzeichnen musste, weil sie mir an völlig unpassenden Textstellen oder gar erst auf späteren Seiten einfielen. Entsprechend chaotisch sahen danach meine elf Seiten aus! Ich bin überaus froh, dass ich mir diese Notizen gemacht habe: Beim Schreiben der Endfassung, die ich schon am zweiten Tag nach meiner Heimkehr begann, wäre ich schon bei Tag 1 an die Grenzen meiner Erinnerungen gelangt: Die Einzelheiten tauchten erst dann wieder auf, als ich meine Notizen zu Rate zog!

Tagesverlauf

Tag 1, Dienstag, 21.11.: Ankunft

Tag 3, Donnerstag 23.11.: Ohne Bewusstsein vom 22. bis mittags 24.11.

Tag 4, Freitag 24.11.: Mittags auf der Intensivstation aufgeweckt worden

Tag 5, Samstag, 25.11.: Intensiv 1

Tag 6, Sonntag, 26.11.: Intensiv 2

Tag 7, Montag, 27.11.: Intensiv 3

Tag 8, Dienstag, 28.11.: Intensiv 4; grausame Nacht mit Traumbildern

Tag 9, Mittwoch 29.11.: Intensiv 5

Tag 10, Donnerstag, 30.11.: Umzug in die Normalstation

Tag 11, Freitag, 1.12.: Besuch eines Freundes; Umzug in anderes Zimmer

Tag 12, Samstag, 2.12.: Neuer Nachbar, ansonsten Routine, aber interessant

Tag 13, Sonntag 3.12.: Fäden ziehen, Bestätigung der Entlassung am Montag, schon wieder Besuch

Tag 1 - Ankunft

Um 9 Uhr 30 komme ich in der Patientenanmeldung an, nach über eineinhalb Stunden Reise mit Straßenbahn, Zug und Bus aus Ludwigshafen. Um 10 Uhr weist man mir ein Bett fast am Ende des Ganges (s.oben) auf der rechten Seite zu, an einem Fenster, das die ganz Wand einnahm. Das andere Bett war belegt, ein netter Mann von etwa 50 Jahren gegrüßte mich mit undeutlichen Worten, er war offensichtlich erst kürzlich operiert worden.

Beide Bettenbereiche waren durch einen variablen Vorhang getrennt, was ich bisher noch nie in einem Krankenhaus erlebt hatte! Erst später, in einem anderen Zimmer, ging mir auf, dass dies wohl der kleine Bereich für Privatpatienten sein musste: neben dem Bett ragte ein beweglicher Arm mit Monitor und Telefon aus der Wand, und im unteren Teil des Nachttisches befand sich ein Kühlschrank! Der TV zeigte zwar Bilder, aber es war nichts zu hören, kostet wahrscheinlich extra. Das Bad war sehr luxuriös in hellen Tönen gefliest, und selbst der Zimmerboden schien einen anderen Belag zu haben, was mir natürlich erst im Nachhinein in einem anderen Zimmer auffiel.

Ich und privat? Wahrscheinlich war gerade nichts anderes frei, weshalb man mich hier zwischenparkte.

Ich hatte einen Teil aus meiner Reisetasche in den Schrank gepackt und dann etwas gedöst, bis ich nachmittags in die HNO-Abteilung musste. Dort wurde mir erklärt, dass verschiedene notwendige Untersuchungen gemacht werden müssen; schon in Narkose, danach dürften die Chirurgen dran. Allerdings habe ich vergessen, was genau die HNOler machen müssen, wahrscheinlich Luft- und Speiseröhre auf Tauglichkeit testen: Die Luftröhre wird ja durch die Nase während der OP stark beansprucht, weil dort ein Schlauch bis zur Lunge durch musste, und nach der OP muss die Speiseröhre für die Magensonde herhalten, die auch durch die Nase eingeführt wird. Arme Nase!

Abends hätte ich ja eine andere Art von Fernseher genießen können, denn im Gebäude gegenüber, so etwa 25 Meter entfernt, tummelten sich bis nach Mitternacht eine Menge Gestalten in den hell erleuchteten Räumen mit den riesigen Fenstern; nur leider erlaubte mir meine mangelnde Sehstärke nur die Bewegungen der Leute zu erkennen, aber nicht, was die weiß Bekittelten taten! Ärgerlich.

Tag 2 - OP

Um 5 Uhr 30 wurde ich geweckt, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, denn ich hatte eh kaum geschlafen.

Meine Sachen durfte ich wieder aus dem Schrank in die Tasche packen; schlechte Info am Vortag, denn man hätte ja sagen können, dass man nach der OP nicht wieder ins gleiche Zimmer kommt!

Um 6 Uhr 45 hat man mich abgeholt. Warum hat man mich so früh geweckt? Das Umziehen in ein OP-Hemd und das Überstreifen der langen, weißen, engen Strümpfe dauerte ja keine sechs Minuten! Dem Patienten hätte man durchaus eine Stunde Zeit des Nachdenkens ersparen können. Was mir auffiel war, dass ich keine Beruhigungsspritze bekam, wie ich es von anderen OPs her kannte.

Mit dem Aufzug ging es ins Geschoss 99. Dort wurde ich an der Wand eines breiten, grünen Ganges geparkt, direkt gegenüber zweier Türen mit den Aufschriften OP 1 und OP 2. Rechts neben mir schien sich ein Personaleingang zu befinden, der aber durch eine Wand abgetrennt war: Leute kamen dort herein, meist eilenden Schrittes und oft einen "guten Morgen!" wünschend. Manchmal wünschte ich locker zurück, Aufgeregt war ich überhaupt nicht, nur neugierig, in welchem der beiden OP-Bereiche ich landen würde.

Endlich, es kann so kurz nach 8 Uhr gewesen sein, kam ein grünes, maskiertes Männchen mit Haube, packte mein Bett am unteren Fußende und meinte: "So! Jetzt sind wir dran, als erste!" "Sie auch?" fragte ich und erkannte noch grinsende Augen. Ab diesem Moment habe ich seltsamerweise keinerlei Erinnerung mehr! So kann ich nicht sagen, ob OP 1 unser Ziel war. Auch kam ich nicht in den Genuss des Hinüberdämmerns, auf das ich mich eigentlich gefreut hatte. Die Umgebung des OP-Raumes hätte ich auch gerne gesehen, bin ja recht neugierig.

Tag 4 - Das Licht der Welt erneut erblickt

Als ich wieder aufwachte, nahm ich zuerst eine Ärztin auf der linken Seite wahr, die mich freundlich begrüßte. Ich brachte wohl kaum mehr als ein verschwommenes "Hallo!" heraus.

Mein aufkeimendes Bewusstsein nahm hinter dieser Ärztin im Fenster eine Tageshelligkeit war, die mich unsagbar stutzig machte: Hatte die OP doch nur sehr kurz gedauert? Geplant waren ja rund 7 Stunden; demnach müsste es draußen ja schon langsam zu dämmern beginnen. Meine schlechten Augen erkannten auf der großen Uhr hoch an der Wand in Richtung Fußende meines Bettes undeutlich die Zeit 13 Uhr 30, jedenfalls ungefähr, es könnten auch 32 Minuten gewesen sein. Meine Unsicherheit ließ ich die Ärztin wissen, und diese klärte mich auf: In der Tat war es rund Halbzwei, aber zwei Tage nach meiner Einschläferung! Ich muss wohl eine verblüffte Äußerung abgegeben haben, ich sah über der Maske die Augen der Ärztin lächeln. Nun, offensichtlich hatte ich in diesem neuen Leben meinen Humor noch behalten, was sicher eine gute Voraussetzung für die kommende Zeit ist, dachte ich für mich.

Etwas später erfuhr ich den Grund, den ich hier vorweg nehme: Erstens setzte kurzfristig eine Niere aus, und zweitens wollte man mir einen Luftröhrenschnitt ersparen: Bei der Beatmung durch die Nase haperte es auch etwas, und man wollte diese Probleme lösen, solange ich noch 'drüben' war. Also behielt man mich dort drüben, und die Probleme konnten gelöst werden.

Danke!

Ich akzeptierte schnell, dass es jetzt Freitag war statt Dienstag. Was im Prinzip aber völlig egal war, denn auf der Intensivstation verlor ich sowieso den wirklichen Bezug, was die nachfolgenden Schilderungen sich verdeutlichen werden.

Als ih wieder halbwegs bei mir war und meinen Körper erstmals fast unbedeckt sah, staunte ich nicht schlecht: Eine Menge an Erweiterungen ragten aus diesem hervor, alle auf der linken Seite:

In der Halsschlagader steckte eine Nadel mit einem Anschluss für Zwecke, die ich nicht verstand; sehen konnte ich dieses Teil logischerweise nicht, nur fühlen. Kurz vor dem Ohrläppchen steckte auch noch so ein Teil im Hals. In den Handrücken und in den Unterarm hatten sie auch noch solche Dinger eingefügt, und jedes davon hatte rund vier Anschlüsse! In der Leiste hatte ich auch noch eine Nadel entdeckt, mit drei Anschlüssen. Alle diese Anschlüsse hatten die Farben blau, rot und grün. Ihr glaubt es nicht, ebenso wenig wie ich es geglaubt hatte: Selbst eine Ader im Fuß war angezapft, aber mit nur einem blauen Anschluss. Ich war froh, dass ich mir vorher noch die Zehnägel geschnitten hatte; das machte sicher einen guten Eindruck.

So. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass sämtliche Anschlüsse durch dünne oder etwas weniger dünne, transparente Schläuche mit irgendwas verbunden waren oder darauf warteten, im Bedarfsfall irgendwelche Flüssigkeiten in meinen Körper zu leiten, dann versagt sicher eure Vorstellungskraft, und meine ebenfalls. Leider kam ich nicht auf die Idee, einen Pfleger um ein Ganzkörperfoto mit Umgebung zu bitten. Ich finde, ein solcher Service sollte standardmäßig erfolgen: schließlich wollen viele Patienten später möglicherweise überprüfen wollen, ob wirklich alle Anschlüsse und Schläuche akkurat und homogen angeordnet wurden; außerdem wäre so eine Aufnahme sicher ein Highlight im Familienalbum.

Ach ja, zwei äußerst wichtige Anschlüsse hätte ich beinahe vergessen: Was über die Magensonde reingeht, muss ja nach der natürlichen Aufarbeitung der wertvollen Stoffe zur Ernährung des Organismus den Körper auf natürliche Weise wieder verlassen...

Mein Unterarm.

Diese Aufnahme ist eine von zweien von meinem Handy aus dem Jahr 2014, womit der Speicher erschöpft war. Die Größe des Fotos habe ich von den originalen 160*120 Pixeln auf 400*300 Pixel hochgeschraubt, damit man überhaupt etwas erkennen kann. Zur besseren Vorstellung der Größe seht ihr das Original hier rechts.

Die Aufnahme entstand am Tag 10, also schon auf der Normalstation.

Jetzt kommt etwas ins Spiel, das mich gut sechs Tage und Nächte enorm quälen sollte: Eine irre Husterei!

Vor vielleicht zwei oder drei Wochen hatte ich eine leichte Erkältung, die sich nur langsam besserte. Bei der Vorstellung beim Anästhesiearzt eine Woche vor der OP musste ich immer noch ein wenig husten, was dem Arzt aber offenbar gar nicht aufgefallen war.

Diesen Umstand nehme ich vorweg, da diese Husterei ein Problem wurde und später noch ein Thema sein wird. Am zweiten Tag auf der Intensivstation wurde ich ultrageschallt und mit einem tragbaren Gerät geröntgt. Ergebnis: Im linken Lungenflügel stand der Schleim 4 cm hoch und im rechten 1 cm! Das Zeug muss raus, das war der Tenor der Ärzte. Und hier war auch der Vorwurf nicht zu überhören, dass der Anästhesist mich in diesem Zustand nie zur OP hätte freigeben dürfen! Mit Brausetabletten zur Schleimlösung half man nach, mit unangenehmen Folgen, wie man noch lesen wird.

An diesem ersten bewussten Tag auf der Intensiv lernte ich eine sehr nette, recht junge Ärztin kennen, und auch zwei junge Pflegerinnen und ein junger Pfleger standen in Zuvorkommenheit und Nettigkeit in nichts nach!

Ich hatte unwahrscheinlich starke Schluckbeschwerden, es tat enorm weh, wenn ich meinen Speichel nach unten befördern wollte. Die Ärztin meinte, dass dies von meiner vorangegangenen Erkältung kommen würde, was ich aber bezweifle: Ich hatte ja keine Beschwerden außer dem schleimigen Husten. In meiner durch die Schmerzmittel getrübten Vorstellung hatte sich wohl die Magensonde im Schlund festgesetzt! Völliger Schwachsinn. In Wirklichkeit waren es die Mandeln, die sich aus völlig unerklärlichen Gründen stark vergrößert hatten! Sie zogen sich aber auf ihre ursprüngliche Größe zurück, 'schon' nach etwa vier Tagen. Glücklicherweise musste ich in diesen Tagen keine Nahrung schlucken, die lief ja in stark verdünnter Form durch das rechte Nasenloch via Schlauch direkt in den Magen, jegliches Geschmackserlebnis ausgeschlossen.

Die OP

Jetzt ist wohl die Gelegenheit, um die OP zu schildern, oder zumindest die einzelnen Schritte zu erklären. Aus verständlichen Gründen kann ich die OP an sich nicht beschreiben, ich war ja nicht dabei. Jedenfalls nicht offiziell. Toll, dass die OP nicht über die Wange vorgenommen wurde, sondern bei zwangsweise geöffnetem Mund! Das ersparte meinem Gesicht (beinahe hätte ich den Zusatz "nett" gebraucht), eine sicher heftige Narbe. Wie ein Freund nach einem Foto eine Woche danach bemerkte: "Du siehst aus wie immer! Nur etwas füllig um die Backe herum!" (Ein Bild davon gibt es bei Tag 11.)

Es wurde ab dem linken Kiefergelenk im Unterkiefer das Zahnfleisch heraus geschnitten bis auf den Knochen des Unterkiefers, der fein säuberlich von allen Fleischresten befreit wurde.

Entgegen der ursprünglichen Planung entschied man sich während der OP, nicht nur den definitiv befallenen Teil zu entfernen, sondern sicherheitshalber auch noch den Bereich bis etwa in die Mitte über dem Kinn, wodurch auch meine letzten drei Zähne dran glauben mussten: Die waren bisher äußerst hilfreich für die Prothese, die dort einen Halt fand; es ist bekannt, dass ein völlig zahnloser Unterkiefer echte Schwierigkeiten hat, eine Prothese im täglichen Betrieb einigermaßen fest zu halten. Für eine zusätzliche pathologische Bestimmung fräste man auch noch ein Stück des Unterkiefers in Form eines U heraus, aber innerhalb des Knochens, also wie eine Grube. Die Bestimmung durch die Pathologie sollte später ergeben, ob sich der Idiot namens Krebs vielleicht schon in den knöchernen Gegenden verbreitet hat. Oder hoffentlich nicht.

Im linken Unterkiefer befand sich nun ein ganzes Stück Nichts, bis hinunter zum Knochen. Ein schlechter Ausgangsort für ein zukünftiges Gebiss! Einfach Auffüllen wie eine Grube beim Straßenbau war nicht, da es ja keine Wände gab, die ein Füllmaterial halten könnten. Einzige Möglichkeit: etwas Organisches. Deshalb entnahm man mir aus dem rechten Unterarm ein Transplantat mitsamt einem langen Stück Ader, das dieses recht dicke Hautstück am Leben erhalten und ihm die Möglichkeit geben sollte, sich als Zahnfleischersatz zu etablieren. Dieses Hautstück wurde passend geschnitten und eingesetzt, die zugehörige Ader, in filigraner Arbeit vom Unterarm mitsamt dem Haut/Fleischstück getrennt, irgendwo im Halsbereich mit einer anderen Ader verbunden. Recht einfache Denkweise! Die dahinter stehende Technik wage ich mir aber gar nicht vorzustellen. Da noch offensichtlich unbefallene Reste des Zahnfleisches rechts und links des Kieferknochens haften blieben, konnte man meine Unterarmhaut dort problemlos annähen und die dazu lebenserhaltende Ader als Leitung irgendwo anschließen..

Ich hoffe sehr, dass sich dieses Hautstück schnell an die neue, doch recht feuchte, Umgebung gewöhnt! Wie man nach einem exzessiven Bad in der Wanne weiß, quillt die Haut irgendwie auf...

Nun befand sich aber in meinem rechten Unterarm, wie die Bilder zeigen, ein flaches, aber recht umfangreiches Loch. Um das Zuwachsen zu erleichtern, hobelten die Chirurgen ein dünnes Stück Haut aus meinem rechten Oberschenkel, schnipselten es passend und setzten es in die Wunde am Unterarm. Warum nicht aus dem linken Oberschenkel, wird mancher fragen? Keine Ahnung. Möglicherweise, weil gleiche Körperseiten zusammenhalten, wie Freunde. Oder so. Eine bessere Erklärung fällt mir gerade ein: Man war ja auf der rechten Seite zugange, insofern bot sich der rechte Oberschenkel an; von hier war es nicht weit bis zum rechten Unterarm.

Um dem dünnen Hautstück das Anwachsen zu erleichtern, nähte man eine Art Andruck darüber, den 'Bobbel', wie ihn ein Arzt bezeichnete. Dieser war wahrscheinlich schon vorgefertigt, man musste halt vorher nur das Loch entsprechend passgenau ausschneiden, ohne die Sehnen zu beschädigen und die Schlagader zu durchtrennen.

Das Ganze erhielt dann eine Schiene aus einer vorher angepasstem Gipsschablone und wurde anständig verpackt. Das sah dann so aus:

Über der herunter gelassenen Hose (so zeige ich mich eher selten!) befand sich unter dem Pflaster dieses erwähnte dünne Hautstück, das unter dem Verband über die Baustelle im Unterarm zwangsgewandert war. (Foto vom Tag 11).

Zur Sicherheit schlitzte man mich aber auch noch von Außen auf, ein Stück unter dem Kinn, und entfernte die beiden Lymphknoten rechts und links der Gurgel. Man kann ja nie wissen... Nein, im Ernst: Krebszellen haben die gemeine Eigenart, sich an und in die Lymphknoten heran zu machen, von wo die Lymphe das bösartige Zeug im ganzen Körper verbreiten kann. Das versteht man dann unter Streuung. Der Schnitt wurde nach oben erweitert, um von dort die Ader des transplantierten Hautstücks mit einer anderen Ader zu verbinden; durch den Mund war das offenbar nicht so einfach möglich gewesen. (Ein Bild davon gibt es bei Tag 11.)

Das war's schon! Für diese Aktion hatten zwei Teams 6 1/2 Stunden benötigt.

Ach ja: Natürlich hatten die Skalpellkünstler anschließend auch noch eine Menge Nadeln in eine Menge Adern von mir gesteckt, um dem nachfolgenden Pflegepersonal - vor allem auf der Intensivstation - die Arbeit zu erleichtern.

Tag 5, erster bewusst erlebter Tag: auf der Intensivstation 1

Ich kann nicht klagen.

Schon deshalb nicht, weil mein Bewusstsein nicht ganz auf der Höhe war: Schmerzmittel (eigentlich ein blödes Wort, denn es sollte korrekterweise ja Anti-Schmerzmittel heißen), trübten nicht nur die Schmerzen, sondern auch mein Wahrnehmungsvermögen: Wie ein sanfter Schleier aus feinstem Gardinenstoff hielt er mich von der brutalen Realität fern, doch ich gewöhnte mich langsam daran und begann, meine Umgebung wissensdurstig zu erkunden. Blöderweise sehe ich ja recht schlecht, so dass der Schleier der Erkenntnis kaum von mir abfiel; allenfalls die grobe Umgebung und die Feinfühligkeit der Pfleger wurde mir halbwegs klar.

So döste ich meist vor mich hin und ließ mich von den Pflegern mal ein wenig auf die eine oder andere Seite wuchten, damit Po und Rücken nicht noch mehr strapaziert würden. In meine Lieblingslage, auf der Seite nämlich, gelangte ich allerdings nie: Auf der rechten Seite war die Stelle mit der abgehobelten Haut hinderlich, auf der linken Seite verbot es die Nadel mit den Schläuchen, die aus meiner Leiste ragten.

Heftig husten musste ich ständig, mit der linken Hand konnte ich aus der Box mit den Kosmetiktüchern, die man mir gut platziert hatte, die Auswürfe gut auffangen.

Erfreulicherweise hatte ich meinen Humor nicht verloren! Ich konnte zwar nur sehr undeutlich reden, aber das Pflegepersonal musste dennoch häufig lachen oder zumindest lächeln über meine mehr oder weniger unqualifizierten Kommentare.

Auf meiner linken Seite konnte ich durch ein deckenhohes und von Wand zu Wand reichendes Fenster das trübe Wetter bewundern: Man bot hier den armen Patienten reichen Komfort! Eingeschränkt wurde dieser Ausblick durch einen Gebäudetrakt, etwa 20 Meter entfernt. Sicher wäre dort einige Abwechslung in den ebenfalls riesigen Fenstern zu sehen gewesen, wenn ich denn gut hätte sehen können.

Tag 6, Intensivstation 2

Die letzte Nacht war geprägt von Schlaflosigkeit und dem Staunen über eine ältere Nachtschwester. Sie war zwar freundlich und einfühlsam, hatte aber eine Menge an mir auszusetzen! Nun, eigentlich nicht an mir selbst, sondern eher an Dingen, die mir "angetan" wurden am vergangenen Tag. So erneuerte sie den Verband am Fuß mit der Nadel, der, wie sie bekundete, ein Unding sei: Wie man als Arzt nur so etwas Unsinniges gestalten könne? Na, die hätten halt mit Pflege nichts am Hut.

Da ich über Druckschmerzen im rechten Unterarm klagte, wickelte sie den Verband auf, befreite den Arm von der unteren der beiden Schienen, positionierte die obere Schiene so, dass sie mir mit der Kante keinen Schmerz mehr zufügen konnte und wickelte das Ganze wieder ein. Ihr Kommentar: Wie kann man nur als Arzt so nachlässig sein?

Danach befestigte sie die Box mit den Tüchern für meinen Hustenauswurf so clever mit Klebebändern an das Bettgestell, dass ich bequem mit der linken Hand darauf zugreifen konnte und diese Box nicht mehr zwischen meinen Deckbetten suchen musste, auf die diese Box einfach gelegt worden war, in Höhe meines Bauches. Kommentar: Da sollte man doch als Tagespfleger darauf kommen können!

Sehr viel gehustet hatte ich wieder, und ich war dankbar, dass ich die Tücher schnell greifen konnte. Eine große Tüte zur Aufnahme der vollgeschleimten Tücher hatte sie direkt daneben angebracht; vorher hatte ich diese einfach irgendwo auf das Bett geschmissen, wo sie von einer Pflegerin aufgesammelt wurden. Eine tolle Nachtschwester also, würde man meinen! Leider, leider sollte die folgende Nacht ganz anders verlaufen...

Tagsüber ging es mir den Umständen entsprechend recht gut, wobei natürlich die heftige Medikamentierung beitrug, die nicht nur die Schmerzen, sondern auch den Kerl an sich erträglich machte. Husten musste ich immer noch ganz gewaltig, was sich aber in einer besonderen Situation enorm änderte:

Man hatte mich schon vor einem halben Tag von dem rückwärtigen Abführschlauch befreit, und Ich durfte auf einen Toilettenstuhl neben meinem Bett. Halbwegs aufrecht sitzend minimierte sich diese Husterei mitsamt den Auswürfen! Bis ich allerdings auf diesem Klostuhl zu sitzen kam, gab es eine Menge Hindernisse aus dem Weg zu räumen: Das Gewirr an Schläuchen musste soweit geordnet werden, dass ich gefahrlos aufrecht auf der linken Bettkante landete. Dann: Zwar kein großer Schritt für die Menschheit, aber ein kleiner Schritt für die Menschlichkeit: Der Hufi befand sich danach recht bequem auf diesem Stuhl, direkt unter dem großen Fenster; eine tolle Aussicht also während dieser geschäftlichen Sitzung. Nachdem mich die junge, adrette und sehr nette Pflegerin von den geschäftlichen Resten gesäubert hatte, bemerkte ich nebenbei, dass die Zuschauer in dem Gebäude gegenüber sicher ihren Spaß gehabt hätten... "Oha!" entfuhr es ihr.

Wieder auf der Bettkante nutzte die Pflegerin diese Lage, um mich mit einem feuchten Lappen einer Katzenwäsche zu unterziehen. Danach begann die beschwerliche Rückkehr ins Bett, ohne die vielen Schläuche noch weiter zu verwirren. Als mir dabei die kopfhörerähnliche Halterung leicht vom Haupt rutschte, die die Magensonde im rechten Nasenloch mit Klebeband über der Nase fixiert hielt und außerdem eine Sauerstoffzufuhr im anderen Nasenloch, kämmte sie mich sogar! Ich war ihr wohl allzu gammelig erschienen, mit seit sieben Tagen ungewaschener Mähne. Dabei hatte ich mir vor der Einberufung in die Klinik meine Haarpracht nach dem letzten Duschen um fast zehn Zentimeter gekürzt! Na ja, die Haare waren immer noch recht lang, gerade an der Grenze, die, wenn unterschritten, mich zum Kurzhaarigen gemacht hätte; das wäre ein Unding gewesen.

Wegen meines Hustens wurde ich ultrageschallt, und auch ein tragbares Röntgengerät kam zum Einsatz. Ergebnis: Im rechten Lungenflügel stand eine vier Zentimeter hohe Schleimschicht, im linken Flügel war sie 'nur' einen Zentimeter hoch. Das Zeug muss raus! Also gab man mir zusätzlich zu den anderen Medikamenten noch einen Schleimlöser in Form einer großen Tablette, die sich hübsch sprudelnd in einem halben Glas Wasser auflöste. Ohne das zu trinken hätte es aber kaum etwas genutzt.

Hatte ich schon erwähnt, dass ich mit diesem Husten nie zur OP hätte zugelassen werden dürfen?

Nachmittags durfte ich rund drei Stunden in einem Stuhl aufrecht sitzen, mit all den Schläuchen um mich herum, bis mir die eigene Sitzfläche zu sehr weh tat. Diese Zeit war sehr angenehm: Ich musste viel weniger husten, und die Aussicht auf das Gebäude nebenan mit seinen vielen großen Fenstern beflügelte meine Fantasie: Was dort wohl vorging? Meine Schlechtsichtigkeit erlaubte mir nur die Ahnung von sich bewegenden Menschen. Aber alleine die Tatsache, dass ich nicht tatenlos rücklings im Bett liegen musste, beflügelte meinen Humor, den ich gnadenlos versprühte: Das Lächeln und Lachen der Pflegekräfte war dabei Balsam für meine Seele.

Tag 7, Intensivstation 3

Die letzte Nacht war schlichtweg grausam. Die ältliche Nachtschwester mit dem gebückten Gang, die ich kürzlich noch gelobt hatte, verweigerte mir das halb aufrechte Schlafen, obwohl die Ärztin dies angeordnet hatte. Ebenfalls durfte ich nicht an dem Stückchen Schwamm tschutschen, den ich tagsüber in einen Pfefferminztee mit Honig tauchte. Auch hier hatte die Ärztin gesagt, dass ich so oft ich möchte, davon kosten solle. Die Nachtschwester strich mir damit lediglich ab und zu über die Lippen.

Wie schon die Nacht zuvor versprach sie, mich mit Hilfe einer Kollegin etwas höher zu legen. Und wie zuvor schoben die beiden mich lediglich ein Stück näher ans Kopfende. Was, bitte, sollte das bringen?

Meine flehentlichen Bitten, mich doch endlich aufrechter zu lagern, weil ich so schlecht Luft bekam und nur noch am Röcheln war, ignorierte sie mit den Worten "Das ist mir zu gefährlich!" Eine Begründung gab sie nicht. Und auch mein deutlicher Hinweis, dass diese aufrechtere Position ärztlich angeordnet ist, blieb fruchtlos, in meiner Lunge blubberte es weiter, ich konnte nicht mal mehr richtig husten, und das Atmen fiel mir schwer.

Dabei ist es doch recht logisch, wenn man sich folgendes Szenario vorstellt: Nimm einen großen Beutel, in den etwas Wasser gefüllt wurde. Hebst du den Beutel an einem Ende leicht an, sammelt sich das Wasser unten am anderen Ende; legst du den Beutel flach hin, bildet sich naturgemäß eine Pfütze, die von einem zum anderen Ende reicht. Genau so verhielt es sich mit meiner Lunge! Tagsüber, als ich sitzen oder recht erhöhtt im Bett liegen durfte, sammelte sich der Schleim im unteren Teil; ich konnte gut atmen, und der Husten, unterstützt durch den Schleimlöser, beförderte das Zeug ins Freie. Jetzt, im Liegen, verteilte sich der Schleim über die ganze Lunge, der Schwerkraft folgend. Somit wurden die Atemwege verstopft.

Ich jammerte weiter, aber das einige, was ich erreichte, waren mitleidvolle Blicke, ein Streicheln über meine Schulter und die Worte: "Es sind ja nur noch etwas über drei Stunden bis zur morgendlichen Ablösung, dann dürfen Sie wieder sitzen! Schlafen Sie doch einfach ein wenig, bis es soweit ist!"

Wie, zum Teufel, sollte ich in diesem Zustand schlafen?

Vor lauter Erschöpfung dämmerte ich wohl doch hinüber. Dabei hatte ich Träume, die man eigentlich nicht als solche bezeichnen kann; bilden Sie sich selbst ein Urteil anhand der Schilderungen, die ich nachfolgend schreibe. Diese "Erlebnissse" kommen mit Sicherheit nicht so an bei Ihnen, wie sie mir erschienen, denn es ist ungeheuer schwer, Traumbilder zu Papier zu bringen.

____

Traumbilder

Wie in einem PC-Spiel sah ich auf einer Art großem Monitor in der untersten Reihe eine LED-Leiste mit quadratischen, kleinen, bunten Lichtern.

Der Monitor war angefüllt mit Menschen, die nur mit dem Oberkörper zu sehen waren: sie steckten in Fantasiekleidern, hatten Hüte oder Mützen auf, manchmal auch einen Federbusch im Haar. Alle diese Menschen kannte ich aus meinem ganzen Leben, nur meine verstorbene Familie war nicht dabei. Mir schien, dass im Hintergrund leichte, fröhliche Musik zu hören war, und die Menschen tanzten mit freudigen Gesichtern, winkten mir zu und schienen mich begrüßen zu wollen, obwohl ich noch gar nicht da war; meine Ankunft zu Hause schien bevorzustehen. Ich selbst freute mich wohl auch, aber ich konnte nicht zurück winken. Dies war das Level 4, die untere Reihe mit den Lichtern leuchtete komplett gelb.

Dann sank ich auf Level 3, wo die Menschen nicht mehr so bunt und fröhlich waren, sondern eher skeptisch wirkten: Verzögerte sich meine Ankunft etwa, oder gab es einen Hinderungsgrund? Die Lichterreihe hatte sich verändert: An beiden Enden wurden die gelben Leuchtdioden schwächer, nach Innen zu erschienen orangene Lichter, und in der Mitte befand sich ein rotes, quadratisches Licht.

Vorübergehend stieg ich wieder zum Level 4 auf, fiel aber kurz danach wieder auf Level 3 zurück, und einen Moment später befand ich mich auf Level 2: Alle gelben Lichter waren weg, die orangenen waren sehr kräftig geworden, und die Schar der Menschen war nicht mehr bunt und fröhlich, ja, nicht einmal mehr skeptisch, sondern wirkten sehr traurig: Irgend etwas musste geschehen sein, denn sie zweifelten offensichtlich an meiner Rückkehr!

Dieses Schwanken zwischen den Leveln 3 uns 2 wiederholte sich mehrmals; auf Level 4 gelangte ich nicht mehr.

Plötzlich sah ich überhaupt keine bekannten Gesichter mehr. Schattenrisse von grauen Gestalten, mit weit ausladenden, schwarzen Hüten grinsten hämisch und wollten mich in ihre Reihen locken. Gespenstische Stille herrschte hier auf Level 1.

Ganz kurz sprang ich wieder auf Level 2 zurück, ja sogar Level 3 blitzte für einen Moment auf. Dann befand ich mich wieder auf Level 1 und spürte, wie ich weiter abwärts rutschte:

Es gab wohl ein Level 0,5, und mir wurde bewusst, was das zu bedeuten hatte: Es gab nur noch dieses rote Licht vor einem diffusen, dunkelgrauen Hintergrund ohne Ende, das allerdings recht schwach leuchtete. Ich hatte keine Angst, dass dieses Licht ausgehen würde; Im Gegenteil wartete ich neugierig darauf, woher jetzt bald der Impuls, in welcher Form auch immer, kommen würde, um das rote Licht zum Erlöschen zu bringen. Ich wartete und wartete und überlegte dabei, ob nicht ich selbst diesen Schritt unternehmen sollte oder gar musste? Ich versuchte die Luft anzuhalten, bis das Licht ausging, aber ich traute mich nicht: von selbst wollte ich nicht gehen, das wäre viel zu blöd und zu unsinnig und außerdem war ich viel zu neugierig, wie der Tod denn aussehen würde und wie er mein rotes, schwaches Lichtlein zum Erlöschen bringen würde... So wartete ich einfach ab, zu schwach, um etwas unternehmen zu können oder zu wollen. Irgend eine Kraft in mir schubste mich aber wieder auf Level 1, mit den sirenenhaften, dunklen Schatten, aber ich fiel fast sofort wieder zurück und wartete erneut.

Plötzlich hörte und fühlte ich mich röcheln, wie ein Ertrinkender, der gerade noch rechtzeitig an die Oberfläche gelangt, wo er die Lungen füllen konnte! Schweißgebadet öffnete ich die Augen und sah die Umgebung meines Bettes, mit einem Pfleger neben mir, der mich in eine halbwegs sitzende Position gebracht hatte. Es war Wachablösung, und dieser Pfleger schimpfte auf die alte Pflegerin ein, die mich entgegen ihrer Order flach liegend "aufbewahrt" hatte.

Aus diesem Grund erfuhr ich nicht, was bei Level 0 geschehen würde, und, beileibe, ich will es auch gar nicht wissen.

____

Der Tagespfleger setzte mich aufrecht ins Bett, und ich hustete mein ganzes nächtliches Dilemma heraus, gut eine halbe Stunde lang. Dann schlief ich erschöpft ein, aber leider nur etwa eine Stunde lang. Der Rest des Tages ging irgendwie an mir vorbei. Ich kann mich nur erinnern, dass ich am Schlafen gehindert wurde mit der Begründung, dass ein Patient an den normalen Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt werden müsse. Bis heute ist mir nicht klar, warum! Wenn ich müde bin bis zum Umfallen, warum darf ich dann nicht schlafen? Selbst auf meinem Stuhl-Sessel, den ich wieder in der Nähe des großen Fensters mehr als drei Stunden beziehen durfte, quälte mich das Schlafbedürfnis: Ich nickte oft ein, aber die Umgebung blieb mir bewusst.

Ach ja: Ich erzählte von der grausamen Nacht, und das gesamte Pflegepersonal. inklusive der Ärztin, war nicht besonders überrascht wegen des Verhaltens der Nachtschwester: Offensichtlich war der Eigensinn dieser Nachtschwester bekannt und überhaupt nicht beliebt. Aus den Untertönen hörte ich heraus, dass man aber dagegen gar nichts machen könne. Die sehr nette Ärztin versprach, dass ich auf die Intensivstation nebenan verlegt werden würde, um mir eine weitere Nacht unter der Fuchtel zu ersparen; natürlich sagte sie das nicht wörtlich...

Zum Abschied auf dieser Station wurde ich von meiner jungen, hübschen Lieblingspflegerin verwöhnt: Sie wusch mich von Kopf bis zu den Füßen, eine Wohltat, auch wenn es nur ein feuchter Lappen war, mit dem sie jeden Quadratzentimeter sorgfältig bearbeitete. Natürlich wieder unter dem großen Fenster; ich spürte die neugierigen Blicke aus dem Gebäude gegenüber... Die Haare aber durften nicht dran glauben, denn dazu wäre eine Menge Wasser nötig gewesen.

Anschließend erfolgte der Umzug, wobei ich es dummerweise versäumte, mich für die wunderbare Behandlung bei allen zu bedanken.

Wieder hatte ich das Glück, an einem großen Fenster zu landen! Die Aussicht war aber kaum berauschend, denn ich sah nur eine Menge an Kletterpflanzen und anderen, der Jahreszeit entsprechend kahlen Pflanzen. Aber immerhin besser, als nur auf irgendwelche blinkenden Monitore an den dunkelgrünen Wänden zu starren. Rechts neben mir befand sich noch ein anderer Patient, von dem ich aber kaum etwas mitbekam; erstens, weil ein riesiger Vorhang in diesem geräumigen Raum uns trennte, zweitens, weil er kaum einen Laut von sich gab.

Tag 8, Intensivstation 4

An die Nacht habe ich nur gute Erinnerungen! Die Nachtschwester war überaus einfühlsam, sie zog sogar ein Laken über das Fenster der Eingangstür und diese Tür so weit zu, dass kaum Geräusche aus den anderen Räumen und dem Gang herein drangen. Klar war trotzdem, dass keine Ruhe herrschte: Patienten auf einer Intensivstation sind nun mal keine normalen Kranken, sie brauchen oft besondere Betreuung.

Die Schwester beugte sich oft zu mir herunter und sprach mit leiser Stimme, um den anderen Patienten nicht zu stören. Ich merkte an, dass ich diesem Patienten wohl gehörig auf die Nerven gehe wegen meiner Husterei; sie aber sagte, dass sie mit diesem Patienten schon gesprochen hatte deswegen, und dieser meinte, dass gute Atmung sehr wichtig sei! Danke.

Die Pflegerin streichelte auch oft meine Schulter, wenn ich mich mit der Atmung quälte, und sprach beruhigend auf mich ein. Ihr Gesicht sah ich leider nie, sie trug eine blaue Maske. Bei dieser wunderbaren Aufmerksamkeit bemerkte ich kaum die Piepserei und die Lichter, die auf ein Problem anderswo aufmerksam machten.

Dachte ich an die Nachtschwester von kürztlich? Aber sicher! Ich war froh, mich jetzt in guten Händen zu befinden. Geschlafen habe ich trotzdem kaum, höchstens zwei Stunden. Ich erinnere mich gerne daran, dass ich dieser tollen Nachtschwester gegen Morgen über die Hand strich und aus vollem Herzen flüsterte: "Sie sind ein Engel!". Ihren freudigen Dank erkannte ich an den Augen über der Maske.

Den Tag erlebte ich auf eine ganz neue Art: Der Oberpfleger mit dem flamingofarbenen Überwurf und dem bis hin zu den Kieferpartieen tättowierten Gesicht entpuppte sich als überaus umtriebig und gleichzeitig als überaus kompetent: Er schien überall gleichzeitig zu sein, wuselte wie eine Ameise in der Station herum und schien nie den Überblick zu verlieren. Humorvoll war er noch dazu und deshalb auch empfänglich für meine Scherze. Als er sich als "Schwester Jens" vorstellte, rutschte mir eine Bemerkung heraus, die ich hier lieber nicht erwähne; er aber lachte nur darüber!

Ich durfte mal wieder ein paar Stunden sitzen, diesmal aber im Bett. Und auch diesmal wurde der Husten erträglich, ja sogar hilfreich: Manno, was da an widerlichem Zeug heraus kam!

So langsam, ganz langsam, spürte ich meine Lebensgeister wieder. Die Geister einer vergangenen Nacht verblassten allmählich.

Tag 9, Intensivstation 5 und Umzug

Die letzte Nacht fiel ebenso angenehm aus wie die davor, wenn man von angenehm überhaupt sprechen kann; aber in meiner Situation ist alles außer Qual wirklich eine Erleichterung.

Morgens erhielt ich einen neuen Pfleger, mit kurzen weißen Haaren und einem ebensolchen Bart. Ein sehr angenehmer Mensch! Er dachte sogar daran, mir die Haare zu kämmen, als ich mich dem Ritual entsprechend auf den Sesselstuhl setzte. Wieder durfte ich dort rund drei Stunden verbringen, bis ich bat, mein schmerzendes Hinterteil samt dem zugehörigen Kerl wieder ins Bett zu verfrachten.

Hin und wieder musste ich heftig husten, über den ganzen Tag verteilt, aber das schien sich doch ein ganzes Stück weit zu reduzieren: Ich verbrauchte viel weniger Tücher.

Die Aussicht aus dem großen Fenster änderte sich nicht, analog der Jahreszeit blieben die Pflanzen in ihrer Ruhe, bei trübem Wetter. Aber, wie schon gesagt, immer noch besser, als Intensiv-Wände anzuglotzen.

Ansonsten gab es kaum Abwechslung. Allein die Aussicht, die mir von den Ärzten bei der morgendlichen Visite gestellt wurde, hellte mich auf: in Bälde dürfte ich auf die Normalstation verlegt werden! Seltsam aber mein Gefühl dabei: Ich hatte mich doch schon recht an das alles gewöhnt! Es würde also ein neuer Abschnitt beginnen... Was würde auf mich zukommen?

Schon nach dem Mittagessen, das mir wie üblich als dunkler Brei vom Infusionsständer über die Leitung in der Nase eingeflößt wurde, schob man mein Bett und mich drei Stockwerke höher. Dort landeten wir - mal wieder mit Glück - an einem Fenster in einem Zimmer, das diese Bezeichnung wirklich verdient hatte: Geräumig, mit zwei Betten, einem großen Fenster nach Norden, die Wände hell gestrichen. Und: Das zweite Bett an der Wand war leer! Wie lange noch? Ich wäre ja lieber alleine gewesen, aber ich sollte wohl eher nicht klagen: Nach der Intensivstation hatte ich es echt gut getroffen.

Kurze Zeit später befreite man mich von ein paar Nadeln: Die in der Halsschlagader, hinter dem Ohr, in der Leiste und Im Fuß wären nicht mehr notwendig, hieß es. Die Nadel im Handrücken zogen sie mir auch, dafür erhielt die Verteilerstation im Unterarm noch einen Kollegen, fünf waren es jetzt. Auch die Urinableitung wurde gezogen: Ich dürfte wieder vollständig auf die Toilette gehen, auch wenn es an diesem Tag noch ein Klostuhl neben meinem Bett war. Aber ich genoss eine lange vermisste Freiheit: Ich konnte alleine aufstehen! Logischerweise waren meine Beine anfangs damit gar nicht so recht einverstanden, weil sie sehr faul geworden waren in den vergangenen Tagen. Aber ich zwang sie immer wieder, sich aus dem Bett zu schwingen und einige wenige Schritte zu machen, bis die letzten beiden verbliebenen Schläuche unseren Ausflügen Einhalt gebot. Wie, was? Verbot? Kurzerhand nahm ich den Infusionsständer einfach mit... Sogar leichte Kniebeugen machten wir nach einer Weile, meine Beine und ich im immer noch knielangen OP-Hemd!

Meine Freude über das Alleinsein hielt allerdings nicht lange: Ein Kollege zog Nachmittags ein. Ein Mensch Mitte der 50er, Schwabe der zutiefst ländlichen Art: Er bekam den Mund kaum auf (vielleicht war er deswegen hier, um irgend etwas operieren zu lassen?), und wenn er redete, verstand ich kaum ein Wort; nicht nur wegen seiner Nuschelei, sondern vor allem wegen seinem unglaublich ordinären Dialekt! Schwäbisch hatte ich schon in meiner frühen Schulzeit bei Ferienaufenthalten bei meiner Oma in Stuttgart gelernt und konnte mich sogar in dieser Sprache verständigen; aber was dieser Kerl von sich gab, war unter aller Sau. Ich ignorierte ihn in dem Bewusstsein, dass er morgen früh zur OP abgeholt werden würde; ihm schien das nichts auszumachen, er verbrachte seine Zeit bis fast Mitternacht im Aufenthaltsraum vor dem riesigen Wandfernseher.

Das Abendessen bestand wieder aus der Abfüllung über die Magensonde und diversen Mittelchen, die man mir über die Schläuche eintröpfelte. Und, wie üblich, erhielt ich noch von der Nachtschwester so gegen 23 Uhr zwei Infusionen: Ein Antibiotikum und ein Schmerzmittel.

Tag 10, Eingewöhnung

Es begann wirklich ein völlig neuer Abschnitt meines Aufenthaltes!

Um 5 Uhr 30 hatte man den Kollegen geweckt und um 7 Uhr wurde er ins OP-Zentrum gerollt. Hoffentlich wurde die OP nicht kurz, so dass er wieder in meinem Zimmer landen würde! Ich wünschte ihm trotzdem gutes Gelingen.

Kurz nach der Visite um 9 Uhr wurde ich wieder erleichtert: Der Oberarzt befand, dass die Wunden im Mund es aushalten würden, mit pürierter Nahrung in Kontakt zu kommen. Ich musste allerdings versprechen, nur auf der rechten Seite zu schlürfen. Außerdem seien die letzten permanenten Leitungen nicht mehr notwendig- Also: Magensonde raus und Leitungen abgestöpselt. Mein Körper gehörte wieder mir! Na ja, bis auf das Nadelgewirr im Unterarm.

Zum Frühstück um 10 Uhr gab es dann flüssigen Brei: Keine Ahnung, was das war, aber ich schmeckte wieder etwas! Wenn auch nichts, das mich zum Jubeln brachte: Undefinierbares Zeug, wie auch zum Mittagessen um 12 Uhr 30 und zum Abendessen um 18 Uhr 30. Immerhin gab es als Nachspeisen Pudding, Fruchtjoghurt, Fruchtbuttermilch und ein sämiges Kakaogetränk. Das alles hielt ich für die Nacht zurück, denn der Zeitraum zwischen Abendessen und Frühstück erschien mir doch recht lang.

Gegen 11 Uhr 30 baute ich meinen Wohnbereich um: Mir gefiel es nicht, dass der Nachttisch mit dem angehängten Tischchen auf der linken Seite stand, also ich immer auf das Nachbarbett an der Wand schauen musste, wenn ich mich auf die Bettkante setzte, um Essen zu schlürfen oder auch nur irgend etwas anderes tun wollte. Alleine die Vorstellung, dass ich dabei auch einen Zimmerkollegen ständig vor Augen haben würde, war mir äußerst unangenehm. Ich redete uns - meinen Beinen und mir - gut zu und begab mich an die Arbeit.

Zunächst schob ich Nachttisch, Infusionsständer und Klostuhl in die Mitte des Zimmers. Um das Bett vom Fenster weg zu bewegen, suchte und fand ich endlich die Sperren an den Rollen und bugsierte das Bett ebenfalls in Richtung Zimmermitte. Der Platz reicht aber nicht, um meinen Nachttisch wie geplant ans Fenster zu manövrieren: Der Esstisch an der Wand und die beiden Stühle waren im Weg! Ich wollte schon aufgeben und einen Pfleger um Hilfe bitten, weil ich mich fühlte wie nach einer Bergbesteigung; aber mein Stolz ließ das nicht zu. So zog ich die Störenfriede ebenfalls weiter ins Zimmer, bis ich den Nachttisch vorbei schieben konnte, direkt ans Fenster. Das Bett folgte, ich parkte es wie vorher mit dem Kopfende an der Stirnwand. Tisch und Stühle rückte ich wieder zurecht, ebenso den Klostuhl auf meiner linken Seite. Den Infusionsständer beließ ich ebenfalls dort, schließlich befanden sich meine Armanschlüsse auch links.

Apropos links: Das alles bewerkstelligte ich mit dem linken Arm, den rechten mit der großen Wunde unter dem Verband durfte ich ja nicht belasten. Meine Beine zitterten, der Körper war ausgelaugt! Wir fielen nach einer Stunde erschöpft, aber ungeheuer zufrieden ins Bett und wurden zum Mittagessen, kaum 20 Minuten danach, geweckt. Ich ärgerte mich, dass es nicht auffiel, dass die Anordnung nicht der üblichen entsprach, die auch in anderen Zimmern üblich war! Auch spätere Pfleger äußerten sich nicht. Irgendwie hatte ich wohl erwartet, dass meine Leistung gewürdigt werden sollte (wollte?).

Zu essen gab es leckere Karottensuppe (Juhuu! Ich schmeckte wieder!), anderes püriertes Zeug in grün und orange mit Kartoffelbrei. Das Futtern ist schon recht heftig, da ich ja den Mund nicht richtig aufbekam und die leckeren Speisen vorsichtshalber immer auf der rechten Seite hinunter rutschen ließ. Nachtisch: Wckelpudding, Fruchtbuttermilch und zwei Medikamente. Letztere nahm ich gleich, das andere hortete ich wieder für die Nacht.

Nachmittags, als ich meinen neuen Aussichtsplatz auf der Bettkante genoss, ärgerte ich mich wieder über meine Sehschwäche: Gegenüber, in dem Gebäude mit den vielen großen Fenstern, tummelten sich viele Menschen, aber ich konnte nicht erkennen, warum! Ein Normalsichtiger hätte sicher eine Menge Abwechslung gehabt, denn das Leben dort drüben ging täglich bis Mitternacht..

Mir ist dann während des Mittagsschlafes eingefallen, dass ich ja alles aufschreiben kann um später eine Doku daraus zu machen. Begonnen habe ich mit dem heutigen Tag 10, dann kämpfte ich mich langsam zurück, was verteufelt schwer war, die Erinnerung zeigte große Lücken!

15 Uhr: Schock! Ich dachte, sie schieben mir wieder den unsympathischen Schwaben von gestern rein! Es war aber ein sehr netter Kroate Ende 30, kam direkt aus dem OP, wo sie nur eine Nachbesserung einer vorigen OP vorgenommen hatten. Nach der Begrüßung habe ich so viel geplappert wie seit 10 Tagen nicht mehr!

Abends wieder Infusion über meinen letzten verbliebenen Anschluss im Unterarm. Das Abendessen bestand aus Griesbrei mit irgendeiner Soße, Nachtisch landete auf meiner Versorgungsstation, dem Nachttiisch.

Bis 22 Uhr habe ich am Tisch geschrieben bei Musi über die Ohrhörer, mit Schoko- und Wackelpudding. Ein Spaziergang bis zum Haupteingang unternahm ich heute schon z zweiten Mal, ich werde immer sicherer, zumal ich auch auf unserem Gang übte. Deshalb bekam ich auch keine Trombosespritzen mehr, durch meine Bewegung sei ich außer Gefahr.

Um 23 Uhr hängte mich die Nachtschwester wieder an den Tropf mit Antibiotikum, zusätzlich gab es wie immer zwei Schnapsbecher mit Schmerz-und Schlafmittel, das aber bisher gar nichts bewirkt hatte: Jede Nacht war ich alle eineinhalb Stunden wach und brauchte eine halbe Stunde zum Einschlafen. Uns jedesmal löffelte ich etwas von meinen Vorräten!

Tag 11, Besuch und wieder ein Umzug

Die Nacht hatte ich um 8 Uhr beendet, nach dem ich erstaunlicherweise etwas über zwei Stunden durch geschlafen hatte. Um 10 Uhr nach der Visite gab es Grießbrei mit Apfelmus. Mein Kollege brachte sein Tablett gleich wieder zurück und verfügte sich in die Caféteria. Von dort brachte er mir liebenswerterweise ein Stück Käsekuchen als Geschenk mit! Der war mal ein Genuss... Auch wenn das Löffeln überaus lange dauerte. Aber so währte auch der Genuss länger. Den etwas härteren Boden weichte ich löffelweise im Kaffee ein.

Nach der Visite hatte ich im Behandlungszimmer, wo meine Verbände gewechselt wurden, den Arzt gefragt, ob ich sogenanntes Weichessen bekommen könnte, das mit dem Käsekuchen hatte ja gut geklappt. Und schon mittags bekam ich äußerst leckere Gemüseknödel! Gewiss, das Essen und Kauen fiel schwer, aber diese Knödel (s. Bild unten) waren ein Gedicht.

Meine stärker werdenden Schmerzen seien normal und unbedenklich, meinte der Arzt, das Gewebe sieht gut aus und sei auf dem Weg der Heilung. Die tennisballharten Schwellungen am Hals seien ebenfalls unbedenklich: die gesamte Heilung wird rund drei bis vier Monate dauern. Mein oberes Zahnfleisch war geschwollen, wodurch die Prothese schmerzte; Abhilfe: Das Teil so wenig wie möglich einsetzen, die Schwellung würde recht schnell verschwinden. Recht hatte er. Einen dicken Hals habe ich aber jetzt noch, 26 Tage nach der OP.

Dann packte der Kollege und ich war wieder allein. Die Zeit nutze ich zum Dösen und schreiben, bis um 15 Uhr 30 mein alter Freund Bernie zu Besuch kam. er wohnt in Heidelberg und konnte etwas Zeit zwischen seiner beruflichen Tätigkeit erübrigen.

Wichtig ist mir dabei gewesen - außer natürlich seiner sehr angenehmen Anwesenheit, über die ich mich enorm freute -, dass er durch Fotos meine Dokumentation auflockern konnte und deshalb dem Leser bei der vielleicht anstrengenden Verfolgung meiner Schilderungen etwas Abwechslung bietet.

Die kleine Fotostrecke ist erklärend beschriftet.

Um 17 Uhr 30 musste ich allerdings mein Solo-Zimmer verlassen, da es für eine neue Patientin gebraucht wurde. Ein gemischtes Zimmer sei trotz diesen liberalen Zeiten nicht vorgesehen, hieß es auf meine Anfrage.

Es ging geradeaus über den Gang auf die Südseite, wo ich diesmal an der Wand landete. Das Bett am Fenster war durch einen mittelalterlichen Mann belegt, wobei ich allerdings nur sein Alter meine, nicht sein Gehabe! Es stellte sich nämlich heraus, dass er sehr ruhig und ebenso sympathisch war. Er würde morgen entlassen werden, sage er.

Abends bekam ich rohes Toastbrot, als Weißbrot deklariert, dazu Käsescheiben. Die Kanten der drei Brote waren zu hart für mein empfindsames Zahnfleisch, ich bröckelte es ab und in meinen Minztee hinein. Zwei der fünf Käsescheiben waren auch zu hart, aber ich lutschte sie solange, bis sie flutschten. Warum gab es keinen Streichkäse? Die Nachtische landeten wie immer in meinem Lager.

Ich habe mich dann weit über eine Stunde mit dem Kollegen unterhalten, einem wirklich sehr angenehmen Menschen. Danach schrieb ich ein wenig weiter, wobei allerdings die meiste Zeit drauf ging, um Ordnung in meine bisherigen Notizen zu bringen. Dies erfolgte derart, dass ich eine Menge Anmerkungen zu den Texten unterbrachte und diese mit s. T7, 2a *A1 und ähnlich eindeutigen Verweisen versah, wobei alle diese nachträglichen Erinnerungen auf separaten Blättern landeten; und in diesen Notizen befanden sich oft erneute Verweise... Ob ich dieses Chaos zu Hause raffen würde? Ordnung sieht anders aus... Aber in der realen Erinnerung herrschte ja auch keine Ordnung.

Tag 12, dies und das

Wieder einmal sehr schlecht geschlafen, wieder einmal wegen ein paar Tropfen Pipi alle eineinhalb Stunden wach. Dann jeweils wie immer in den Pausen bis zum nächsten Einschlafpunkt von meinen Lagervorräten genascht; wären die nicht da gewesen, hätte mein Magen bis zum bekannt sehr späten Frühstück enorm zu leiden gehabt.

Diese Essenszeiten sind mir immer noch ein Rätsel: Frühstück zwischen 9 und 10 Uhr, Mittagessen zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr 30, Abendessen zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr 30. Kann man das nicht einigermaßen geregelt verteilen, den körperlichen Bedürfnissen entsprechend? Ich empfinde das als Zumutung: Im wahren Leben ist das schlichtweg kaum machbar. Für einen oft schwer Kranken, der doch auf den Weg der Genesung gebracht werden soll, sind diese Zeiten alles andere als förderlich.

Andererseits hatte ich früher in einem in anderen Krankenhaus den Schock erleben müssen, dass um 6 Uhr eine gefühlte Horde von Krankenschwestern in das Zimmer einfiel: Grelles Deckenlicht an, in militärischem Ton das Aufstehen befahl, kurz die Betten machte und wieder abrauschte. Ohne jede Rücksicht auf den Zustand der Patienten, die damals üblicherweise noch mindestens zu dritt in einem Zimmer gelaqert waren. Frühstück gab es dann um 8 Uhr.

Die Aussicht aus dem Fenster am frühen Morgen war etwas überraschend: pudergezuckerte Erde!

Zum Frühstück erhielt ich wieder püriertes Essen, weil mir das Mundinnere einfach zu sehr weh tat. Der Kaumgeschmack überraschte mich nicht sonderlich; ich hielt mich danach an Fruchtbuttermilch und Vanillepudding aus meinem Vorrat, das schmeckte wenigstens, und zwar richtig gut!

Bei der Visite bekam ich die erfreuliche Mitteilung, dass am morgigen Sonntag, dem Tag 13, mein Unterarm von der Schiene befreit werden und die Fäden gezogen werden würden! Einer Entlassung am Montag, dem Tag 14, würde nichts im Wege stehen. Das kam etwas überraschend, denn noch vor zwei Tagen hieß es, dass diese Maßnahmen erst am Montag stattfinden sollten und ich am Dienstag heim könnte; ich erhob aber natürlich keinen Einspruch, sondern freute mich nur...

Der Nachbar durfte nach Hause, aber aus meinem ersehnten Umzug ans Fenster wurde nichts: Ein neuer Kollege nahm diesen Platz ein, halbwegs fidel: Sein Jochbeinbruch sollte demnächst gerichtet werden. Ich nehme es vorweg: schon am nächsten Morgen wurde er wieder entlassen, seine OP würde erst vier Tage später stattfinden. Meinen Wunsch nach Fensterumzug gab ich auf: Wegen dieser kurzen Zeit müsste ja eine Menge Logistik geändert werden: Name, Standort im Zimmer. Essen und Medikamente und besondere Pflegemaßnahmen sollten ja beim richtigen Patienten ankommen, also Wand oder Fenster. Ich blieb somit der Wandpatient, und unglücklich war ich dabei eigentlich nicht. Und immerhin war ich wieder alleine im Zimmer, konnte also einen fast ungehinderten Blick von meinem Bett aus durch das riesige Fenster genießen und fühlte mich recht ungestört.

Meinen täglichen Spaziergang bis zum Haupteingang erweiterte ich heute enorm: Bin vom Haupteingang aus bis zu angrenzenden Stationen marschiert, zwar in moderaater Gangart, aber immerhin. Nach Hause bin ich sogar Treppen gestiegen! Das Treppenhaus war allerdings enorm hoch und somit auch die Treppen entsprechend, so dass ich im ersten OG aufgeben musste und mich mit dem Fahrstuhl ins 2. OG tragen ließ.

Tag 13; Besuch und sonstiges...

Bis kurz nach Mitternacht hatte ich lange vergeblich am Tropf mit Schmerz- und Schlafmittel gehangen, es tröpfelte rein gar nichts. Zwei Stunden zuvor hatte es beim Antibiotikum noch gut geklappt. Die Nachtschwester konstatierte: "Ader verweigert Aufnahme." Also zog sie mir meine letzte körperliche Verbindung zur Außenwelt aus dem Unterarm und verabreichte mir meine Dosen per Schnapsbecherlein. Ich wagte nicht zu fragen, warum das nicht schon gestern oder vorgestern möglich gewesen wäre? Immerhin hätte ich dann nicht ständig des Nachts gestört werden müssen, immer gerade dann, wenn ich endlich einmal eingeschlafen war! Die Becherlein hätten auch schon am Abend auf meinem Nachttisch stehen können.

Wie immer naschte ich alle eineinhalb Stunden an meinen Vorräten, und wie immer schlief ich relativ ruhig zwei satte Stunden ab etwa 6 Uhr.

Wie immer maßlos zerschlagen blinzelte ich gegen 8 Uhr 30 zum Fenster und freute mich maßlos: Die Sonne schien! Etwas zaqhaft, aber sie war tatsächlich da! Das erste Mal seit meiner Ankunft in der Klinik! Ja, wenn ich es recht bedenke, hatte ich sie schon vorher nicht mehr gesehen, gut zwei Wochen lang. Das musste doch ein gutes Zeichen sein!

Ab 10 Uhr wurden mir im BHZ (Behandlungszimmer) die Fäden im rechten Unterarm gezogen. Der Arzt überließ das einer kleinen, jungen, maskierten Schönheit, wie ich aus den großen schwarzen Augen folgerte. Sie versicherte mir, dass sie äußerst behutsam vorgehen würde, aber ich schloss dennoch die Augen, jedenfalls zu Beginn. Als ich aber so gut wie nichts spürte, schaute ich doch zu, ich bin ja neugierig.

Anschließend erteilte ich ihr die Note 1, worauf sie und auch der Arzt lachen mussten!

Ich erinnere mit den folgenden beiden Bildern an die Fotos vom Anfang dieser Dokumentation: Ich bat den Arzt, zwei Vorher-Nachher-Bilder der Aktion zu machen und mir per Mail zu senden.

Nach der Befreiung durch die kleine Süße; beide Beschreibungen siehe oben in einem neuen Fenster! Dieses wieder schließen, bitte!

Wegen der Verhärtung am Hals und den Schmerzen soll ich mir keine Sorgen machen, das wird innerhalb einiger Wochen vorbei sein. Die tägliche Bauchspritze zur Vorbeugung einer Trombose brauche ich nicht mehr, da ich mich ausreichend bewege.

Definitive Aussage: Ich bräuchte die Obhut der Klinik nicht mehr und könnte morgen gegen Mittag die Heimreise antreten! Natürlich seien alle Mitarbeiter auf dieser Station etwas traurig darüber, weil sie äußerst selten einen so humorvollen Patienten pflegen durften, aber schließlich gehe sein privates Leben vor, ohne Rücksicht auf die Gefühle der Ärzte und PflegerInnen...

Ich bin fast sicher, dass ich diese erweiterten Aussagen geträumt hatte; sie taten aber trotzdem gut. *lächl*

Zum Mittagessen staunte ich nicht schlecht: Lag da doch ein paniertes Schnitzel auf dem Teller! Wie sollte ich das denn kauen? Zu meiner Überrachung war es butterweich, wohl püriertes Hähnchen; es schmeckte hervorragend, in Verbindung mit sehr weichen Kartoffeln und leider zu wenig leckerer Soße. Leider konnte ich es nicht fertig genießen, denn das Handy meldete durch Klingeln, dass Freund Bernie unten auf Abholung wartete: Eine selbstständige Navigation zu meinem Zimmer würde er kaum auf die Reihe kriegen. Er leistete mir dann beim Futtern Gesellschaft, wir quatschten viel, und Bernie dokumentierte wieder mit seinem Handy:

Nach über zwei Stunden bin ich dann mit Bernie nach unten, um ihn zu verabschieden. Gut zehn Minuten hielt ich es im Freien aus, es war richtig kalt!

Danach habe ich fast zwei Stunden richtig gut geschlafen, bis zum Abendessen um 17 Uhr 30: Sogar der Grießbrei mit Soße hat richtig gut geschmeckt!

Um 19 Uhr habe ich geduscht: Das war nicht einfach! Ich musste ja auf die Pflaster an Arm und Bein achten, auch die Schnitte am Hals würden beim Kopfwaschen sicher keine Wasser- und Schaumorgien vertragen Ein Hocker in der Dusche half mir dabei, meine Verrenkungen einigermaßen in Grenzen zu halten. Das anschließende Elektro-Rasieren gelang nicht besonders gut: Die fetten Wunden am Hals musste ich aussparen, so gut oder schlecht es halt ging. Mein schlechtes Sehen war dabei nicht gerade ein Hilfe.

Kannst du dir vorstellen, wie wohl ich mich danach fühlte? Aus dem Ei gepellt, zwar mit wenigen Makeln, aber dennoch frisch und frei wie ein Küken mit 70 Jahren!

Ich überlegte, wie ich das mit der Heimfahrt morgen machen sollte. Bernie bot mir an, dass mich seine Frau um 15 Uhr abholt und bis zu seinem Feierabend daheim bewirtet, anschließend würde er mich nach Hause fahren. Das gefiel mir aber nicht so recht: Ich wollte natürlich so schnell wie möglich abdüsen, vielleicht gleich nach dem Entlassungsgespräch mit dem Arzt. Ich würde wohl den ganz normalen Weg nehmen: Bus und Zug und Straßenbahn; vielleicht würde ich mir auch ein Taxi gönnen bis zum Bahnhof.

Beim nachfolgenden Schreiben am Tisch wurde mir wieder saukalt, wie schon die Nächte zuvor im Bett, weswegen ich mir eine zweite Decke bringen ließ. Erst jetzt leitete mich mein Instinkt ins rechte Eck unter dem Fenster: Die Heizung war aus! Sackzement, sparen die jetzt hier sogar im Krankenhaus? Ich pfiff drauf und drehte auf Stufe vier. Nicht lange danach wurde es wohlig, und ich konnte in der Nacht sogar auf die zweite Decke verzichten.

Während meiner Schreiberei bis rund 23 Uhr plünderte ich mein Lager: Pudding, Fruchtjoghurt, Pudding und Pudding. Eine Banane vom Abendessen hatte ich in kleine Scheiben geschnitten und in einem richtig großen Glas mit Minztee eingeweicht und mit einer Gabel zerdrückt, als Nachthupferl für meine Aufwachzeiten. Gewiss kein Geschmacksfest, aber äußerst interessant. Und vor allem erlaubte mir das das Durchhalten bis zum bekannt späten Frühstück.

Tag 14, Entlassung

In der Nacht war ich recht mutig beim Ausprobieren neuer Schlafpositionen. Gehandicapt durch die Wunden an Unterarm und Oberschenkel musste ich ja auf diese Rücksicht nehmen, aber in dieser Nacht war mir das egal: Wie ich mich drehte und wendete überließ ich einfach meinem Drang, wobei ich noch ein zweites, schmales Kopfkissen zur Unterstützung hin und her und darunter schob. Es war eine Wohltat, obwohl ich manchmal Schmerzen verspürte, aber mir war es schlichtweg egal, ob ich den Wunden damit weh tat. Dreizehn Nächte lang hatte ich mich unterordnen müssen, in vielen davon sogar noch mit einer Menge Nadeln und Schläuchen! Jetzt pfiff ich drauf und wollte nur noch meinem Wohlbefinden nachgeben. Ergebnis: Ich schlief zwei Mal drei Stunden, statt vier Mal eineinhalb Stunden! In den Pausen leerte ich meine Vorräte an Pudding, Götterspeise und Fruchtjoghurt, nach Hause wollte ich die ja nicht mitnehmen. Und tatsächlich schaffte ich es, mich überrascht durch die Visite aufwecken zu lassen: Noch einmal hatte ich geschlafen, zwischen 7 und 9 Uhr!

Nach dem Frühstück - roher Toast mit Marmelade - erhielt ich im Behandlungszimmer meine Instruktionen zur Entlassung: Nicht, wie man es aus Krimis kennt, zum Beispiel regelmäßig den Bewährungshelfer aufzusuchen, sondern in diesem speziellen Fall die Ambulanz der Klinik. Verbandswechsel sollte ich durch einen Pflegedienst vornehmen lsssen: Haben die sie nicht alle? Das kann ich doch selber machen oder notfalls einer MTA meiner Hausärztin überlassen! Nicht zu fassen, wie die mit dem Geld der Krankenkassen umgehen... Zum Selbermachen gab man mir dann zwei Packungen sterile, isolierende Pflaster mit. Na also, geht doch.

Anschließend hatte Bernie angerufen und den Vorschlag seiner Frau Syana unterbreitet, dass diese mich direkt nach ihrem Feierabend kurz nach 15 Uhr abholen und stante pede (oder stante moto) direkt nach Hause fahren würde, falls mir das genehm wäre.

Zuerst dachte ich ja: O je! Die arme muss dann wer weiß wie lange durch die Gegend fahren! Wenn ich mit Bus und Bahn satte eineinhalb Stunden unterwegs bin, wird sie immerhin sicher die Hälfte dieser Zeit aufwenden müssen! Kann ich ihr das wirklich zumuten, einem Menschen, den ich überhaupt nicht kenne?

Obwohl ich natürlich wie angedacht sofort nach dem Arztgespräch abdüsen wollte, vielleicht gegen 11 Uhr, fielen mir eine Menge Vorteile ein: Bis zum Mittagessen, das ich noch mitnehmen könnte, wäre noch Zeit zum Dösen, und auch noch danach! Das war alleine schon verlockend.

Weitere selbstsüchtige Gedanken: Ich würde direkt vor unserem Haus abgeladen werden, ohne Umstiege mit Wartezeiten, vier Mal an der Zahl. Äußerst verlockend! Deshalb stimmte ich zu: Treff um 15 Uhr 15 am Hintereingang der Notaufnahme.

Dummerweise ging mein Traum mit der Döserei flöten: Ich musste 'mein' Zimmer räumen wegen zwei neuen Patienten und deshalb die Zeit im Aufenthaltsraum überbrücken. Ich wollte schon fragen, ob es denn nicht irgendwo eine Besucherliege gäbe? In einem modernen Krankenhaus müsse man doch damit rechnen, dass Besucher längere Zeit ausharren müssen? Ich fand das aber dann doch zu frech und beschloss, weil es keine andere Möglichkeit gab, zwischen Stuhl und Tisch ein angenehmes Nickerchen zu halten. Genickt hatte ich zwar, aber nicht gerade angenehm, und mein Genick tat danach weh.

Immerhin bekam ich das Mittagessen hier an den Tisch geliefert, wo ich den (wohl versehentlich aufgetischten) grünbraunen Brei genüsslich schlürfte: Besser dieses Zeug im Magen als gar nichts, bis zu meiner heimischen Ankunft.

Irgendwie melancholisch packte ich gegen 14 Uhr 45 meine große Reisetasche über die Schulter, blickte zurück auf die Station, die gefühlte sehr lange Zeit mein 'Zuhause' gewesen war. Niemand winkte zum Abschied, nicht einmal die nette Pflegerin, die mich einer Kopfwäsche unterzogen hatte und die just in diesem Moment auf dem Gang erschien. Ich war halt doch nur ein vorübergehendes Objekt, menschlich zwar, aber reine Routine ohne jegliche Emotionsbindung: Sicherlich ein unabdingbares Muss für jeden Pfleger, das schon in der Ausbildung eine hohe Priorität erhalten würde.

Unfassbar! Die Tasche wurde auf dem Weg zur Notaufnahme immer schwerer! Ich war so geschafft, dass ich mich auf einen Stuhl fallen ließ und die zehn Minuten bis zum Eintreffen von Syana zur Erholung nutzte. Ich stellte mir vor, dass alleine der Weg bis zur Bushaltestelle noch einmal so weit war; wahrscheinlich wäre ich wegen Entkräftung gar nicht mehr bis in den Bus rein gekommen... Und dann noch der lange Weg bis zum Zug, der Weg zuhause vom Zug zur Straßenbahn, der Weg von dort bis nach Hause... Niemals wäre ich dazu imstande gewesen! Völlig idiotisch, in meinem geschwächten Zustand überhaupt an so was zu denken.

Ich war völlig überrascht, dass wir nur 23 Minuten von der Klinik in Heidelberg bis zu meiner Haustür in Ludwigshafen gebraucht hatten: Meine öffentlichen Reisen hatten jeweils etwas mehr als eineinhalb Stunden gedauert.

Meinen herzallerliebsten Dank, Syana!

Nachworte

Hier werde ich berichten, wie sich die Dinge weiter entwickeln. Zum besseren Verständnis: Die OP war am 23.11.2023.

23.12.: Die Wunde am Unterarm sieht nicht gut aus. Nachdem sie ziemlich genässt hatte, habe ich das Pflaster entfernt und die Stelle nicht mehr verbunden, wie es mir der Arzt schon bei der Entlassung am 4.12. empfohlen hatte. Über eine Woche hatte sich Besserung gezeigt, die Wunde begann abzutrocknen, dann aber riss im rechten Teil ein Stück auf. Als ein paar Tage später die ganze rechte Hälfte blutverkrustet war und sich die Haut neben der Wunde gerötet hatte, habe ich heute alles wieder mit einem Pflaster abgedeckt. Tags darauf war ein Blutfleck durch das Pflaster gedrungen, ich habe aber nicht nachgesehen, will der Wunde Ruhe gönnen.

24.12.: Das Pflaster war recht durchgeweicht und ich habe es gewechselt, wobei ich ziemlich erschrocken bin: Gelbes, dickes Zeug vermischte sich mit etwas Blut, beim Drücken lief bräunlicher Sabbel heraus! Das betraf aber nur die rechte Hälfte der Wunde, auch befand sich die Rötung der gesunden Haut am Arm nur rechts der Wunde, etwa 2,5 Zentimeter breit.

Erstaunlich: Der Durchmesser der fast runden Wunde hatte sich verkleinert, von ursprünglich fast 6 cm auf etwa 5 cm: Es scheint also eine Heilung stattzufinden.

25.12.: Gegen 14 Uhr entschloss ich mich, das Klinikum aufzusuchen, weil mir das alles nicht geheuer war und ich Angst bekam. Schon nach knapp drei Stunden Wartezeit in der Notfall-Ambulanz kam ich dran. Zwei Ärzte schauten sich das an und meinten einhellig, dass das gut aussehen würde! Hä? Völlig perplex tat ich meine persönliche Meinung kund und bat um Erklärung für diese Einschätzung.

Na ja: Bei dem gelben, sehr zähen Zeug handelt es sich nicht um Eiter, sondern um Blabla (irgendwas mit Fibrin), das sich oft bei größeren Wunden bildet und keine Gefahr darstellt. Wir drücken jetzt einfach das Sekret heraus, entfernen mit der Pinzette alles von der Oberfläche und auch ein wenig darunter, was so störend für Sie aussieht, säubern so die Wunde. Ist das okay für Sie? - Aber ja doch! - Bitte mal wegsehen! - Nein! - Okay, auch recht; wenn Sie's vertragen. - Bin neugierig! - *grins.

Anschließend sah die Wunde wie geleckt aus, zwar immer noch seltsam violettfarbig, aber der Arzt war völlig zufrieden und erklärte noch, dass ich jetzt sehen könne, dass das Hautstück aus dem Oberschenkel gut angewachsen sei und sich die Wunde bald völlig erholen würde. Somit war ich auch zufrieden, wobei ich das Wort 'bald' für mich ausdehnte auf viele Wochen, ohne danach zu fragen.

Zum Schluss noch fragte er, wann ich meine letzte Tetanusimpfung bekommen hätte? Mein Impfpass sagte: 2012. Oha! Sollte innerhalb von zehn Jahren erneuert werden! Worauf mir ein Pfleger eine verpasste.

Ich frage mich ernsthaft, ob das nicht eine Nachlässigkeit des Klinikums Heidelberg war?

29.12.: Bei meinem fälligen selbstgemachten Verbandswechsel erblickte ich eine Ansicht, die mir nicht sonderlich gefiel. Zwar hatte sich der Durchmesser der Wunde weiter verkleinert, aber die rechte Hälfte hat wohl beschlossen, sich der allgemeinen Heilung nicht anzuschließen.

Die beiden Fotos zeigen sicher eindrucksvoll die Tiefe der Wunde, die aber schon abgenommen hatte: Immerhin musste dieses Transplantat ja mein abgeschnittenes Zahnfleisch ersetzen, das um einiges dicker war.

Wieder einmal staunte ich darüber, was die heutige Chirurgie zustande bringt; Die ursprünglichen rund 35 Quadratzentimeter meines Unterarms trage ich nun in meinem linken Unterkiefer, am Leben erhalten durch eine lange Ader, die mit diesem Haut- und Fleischstück ebenfalls den angestammten Ort wechseln musste.

11.2.2024

Gut zugewachsen, das riesige Loch!